酷 Cool

Posted: 2005/11/16 by sun in【2005-11-15/聯合報/E7版/聯合副刊】

【2005-11-16/聯合報/E7版/聯合副刊】

酷COOL

酷,是個人或小團體採取的反對態度,用以表現對當權者的反抗……更簡單地說,我們視酷為永久的個人反叛的狀態……

Dick Pountain &David Robins/作 李佳純/譯

什麼叫酷?

一九九九年三月,發源於舊金山,全球最大服飾品牌、販售藍色牛仔褲給數個世代牛仔和青少年的李維.史特勞斯公司,宣布將關閉美國國內半數的工廠,並解雇六千名員工,理由為銷售數字下滑(從一九九○年至一九九八年間,李維公司的市場佔有率縮減成一半),但在這個理由之下,還有另一個原因酖酖李維的藍色牛仔褲已經不酷了。酷與不酷,何謂酷的問題不只在校園裡被討論,也是從軟性飲料、零食,到服飾、汽車、電腦等公司會議室裡的重要議題。利潤和工作機會所仰賴的,恰是對許多人而言膚淺而幼稚的特色。

構成酷的要件

到底什麼是酷?從幾個層面來看,這都是個難以回答的問題。首先出現的是本體論層面的問題:酷的本質是什麼?它是一種哲學、感覺、宗教、意識形態、人格類型、行為模式、態度、時代精神,還是一種世界觀?在此我們先不為這個問題煩太多心,把樂趣留給別人。我們反而是採取一個不時髦的天真態度,簡單地接受酷是一種現象,可以讓人一眼辨識,就從它對人類行為和文化產品酖酖語言和舞蹈、電影電視節目、書籍雜誌、音樂、服飾、繪畫、汽車、電腦或摩托車的影響看出來。我們不須仔細調查也能明白,酷不是產品固有的東西,而是存在人們對待它的態度之中。李維公司很辛苦才發現,酷不是織在他們藍色牛仔褲中的固有特質:是穿著牛仔褲的人對李維公司的看法,才讓它們變酷。不出幾年,那種看法就悄悄被吸引到凱文.克萊(Calvin Klein)和湯米.希費格(Tommy Hilfiger)這兩個廠牌去了。

根據報導,約莫是李維公司關廠的同時,該公司的行銷副總裁說了以下這句話:「年輕人要的是被同伴接受」(《紐約時報》,哈爾.艾斯班(Hal Espen)),但這句話只對了一半,且正好顯示李維公司錯得有多離譜。年輕人不只要同伴的接受,他們同時也要讓父母覺得傷風敗俗。在五○年代,讓李維變酷的是這類服裝和勞工階級的連結酖酖「藍領」一詞指的正是藍色牛仔布工作衫。在五○和六○年代時,中產階級的年輕人不穿灰色法蘭絨而穿藍色牛仔服裝,是種象徵性的反叛。然而到了九○年代,這些服裝叛逆者成了父母親後,還是穿著李維,因此他們的子女必須另找不同方式以示叛逆。

現在,我們大略可以得到一個有效定義酷的基礎。酷,是個人或小團體採取的反對態度,用以表現對當權者的反抗酖酖不管當權者是父母、教師、警察、老闆或獄卒。更簡單地說,我們視酷為永久的個人反叛的狀態。是為永久,因為酷不只是某種「經歷過的階段」(長大了就不再有),而是一旦獲得就會持續一輩子;說是個人,因為酷不是種集體政治反應,而是個人的反抗立場,它不以刺耳的標語之姿出現,而是把叛逆隱藏在諷刺的泰然自若的面罩之下。這樣的態度逐漸成為西方社會主要的人際關係,一種嶄新且不屬於宗教的德行。再也沒有人想當好人,大家只想酷,這層慾望不再限於青少年族群,而是可見於相當多的各種族群,甚至是永遠受六○年代反文化影響的五十歲以上人士。

這點帶來為酷下定義時所碰到的第二個難題,也就是它的易變性。如果酷不是物品之中固有的東西,而是人身上所固有的,那麼所謂的酷便會因時、因地、因世代而異。迫切想「將酷解碼」的李維公司行銷經理知道,他們的牛仔褲因歷史偶然而得到酷的地位,光靠廣告是無法重新奪回的。

不管在任何一個時代,對於總是害怕出糗的所有青少年而言,酷作為一種對抗手段具強烈意義,但在人們為了使自己既能成為個體、同時又可為團體接受所做的一連串冒險協商中,酷也扮演部分角色酖酖它與個體性和歸屬感以及兩者之間的張力息息相關。一旦獲得了酷,它不會很快消逝,而且既然酷的現代形式出現於五○年代,現在仍在世的至少有四個世代的人有他們自己的酖酖通常嚴重衝突的酖酖關於酷的定義。近期的研究顯示,三十歲以下的吸毒者當中,大多數人的父母在六○與七○ 年代初次接觸藥物(當時他們自己是酷的),他們現在十分困窘,不知該和子女說什麼。接下來的每一個世代都覺得「真正」的酷是純粹的而且與存在主義有關,只有他們才了解酖酖酷在他們的時代才建立起來,在五○年代的爵士酒吧,在六○年代的

嬉皮音樂節,在七○年代的龐克爆炸。構成酷的要件之一絕對包括了延長的青春期,部分成因是來自對成長的病態恐懼酖酖只要去過五十幾歲人辦的派對,看到他們隨〈Get Off of My Cloud〉起舞,就可以一瞥死之舞(danse macabre)。

在另一方面,酷也是青少年早熟的表現(尤其在性方面和對政治的譏諷)。老一點的時髦人士發現,他們在六○年代作為挑釁的行為早已數見不鮮:街上、咖啡店、電影院和舞廳裡,滿是將長髮和鼻環視為溫和社會宣言的活潑年輕人。

酷的流行文化

獨特的服裝和髮型一直都是酷的關鍵意符,但這並不是說流行和它有全然的關係。流行是酷展現自己的場所,但穿透更深,深到有如哈姆雷特(文學中最早期的酷英雄之一)所言:「但我心裡有非外表能宣洩的悲哀。」酷不像諷刺裡可以看到的,僅僅是薄情、缺乏熱情或熱忱。酷真正的作用是在內部:在花錢購買制汗劑和湯米.希費格服裝的十七歲年輕人心裡,他喜歡鏡子裡看到的自己(但同時也和內心的恐慌對抗著,怕自己真正的感覺一旦浮現會不知所措);也同樣存在成功、時髦、被男人奴隸般虐待的年輕女人心裡。許多的現代自我意識就是由酷這個有力的心靈接著劑黏合在一起。小心翼翼培養出來的酷,能將最強烈的情感和最暴力的情緒封存在內心裡。酷在美國貧民窟的街頭文化中,就如同幫派饒舌中所頌揚的,被認為是贏得尊重的重要來源,人們不惜殺人也要維持酷。

我們很容易會將酷視為一個主要以男性為本的現象,一種年輕男性對華麗外表和情感疏離的誇張表現,但事實上更為複雜。許多五○年代的原創酷角色模範酖酖詹姆斯.迪恩、法蘭克.辛那區、馬龍.白蘭度和蒙哥馬利.克里夫酖酖都象徵了傳統陽性形象的女性化,以及與傳統男性雄風建構下理想男性角色的脫離。還有,在電影和流行音樂界,酷的女性角色模範一直有其強烈歷史傳統,從葛莉泰.嘉寶(Greta Barbo)、芭芭拉.史坦威(Barbara Stanwyck)、瑪琳.黛德麗(Marlene Dietrich)和蘿倫.畢考(Laurent Bacall)到比莉.哈樂黛(Bil-lie Holiday)、妮可(Nico)和克莉絲.海德 (Chrissie Hynde)。作為一種新的俗世美德,酷如同從前激勵男性一樣在激勵女性,從精明的電視台主管到住廉價住宅區的單親媽媽同受鼓勵。

酷目前的形式的確源起戰前的美國黑人文化,經由好萊塢電影和搖滾樂吸收傳播。然而,我們必須說明,類似現象在許多世紀以來曾在許多不同國家浮現,戰後的數十年間酷甚至明顯受到歐洲影響力的形塑,特別是英國的流行音樂和英式幽默感。

酷是一種叛逆態度,所要表達的信念是,你身處的社會主流道德觀對你沒有合理性,也不適用在你身上。它是種自給自足的、個人主義的態度,然而在定義分明的同儕團體裡,它也極度推崇友誼的價值酖酖當然,酷也努力脫離家庭關係,這種關係過於親密也太具侵略性,使得自我創造(self-invention)的空間不足。酷和享樂主義深切相關,但往往到達自我毀滅的狀態,和死亡招手:意外、自殺、或是混合兩者的模稜兩可行為(例如機車意外,或是自慰時因窒息性性快感而死)。酷曾經是叛逆者和處於劣勢的人酖酖奴隸、囚犯、政治異議者酖酖培養出來的態度,對他們來說,公開反抗引來懲罰,因此他們把反抗藏在諷刺疏離的一座牆後面,避開當權者,而不是直接去對抗它。五○年代時,藝術家和知識分子廣泛採取這種態度,酷也因此滲透到流行文化中,造成酷在今日成為一種主導的態度,甚至(或說尤其是)在坐擁財富和特權的人士之間也是如此,他們可以僅僅將酷作為一系列武器中最新型的一項來使用,用以貶損比自己「社會地位低下」的人。

酷的新仲裁者

報紙編輯和行銷部經理恬不知恥地拿酷當餌,希望難以掌握的青少年市場能上鉤。在英國,很少有讀者不會注意到近年來的嚴肅報紙酖酖《泰晤士報》(The Times)、《電訊報》(The Tele-graph)、《觀察家報》(The Observer)、《獨立報》(The Independednt)和《衛報》(The Guardian)發生了非比尋常的轉變,差不多已經讓各報變得面貌全非了。當電視取代報紙成為傳播新聞事件的要角,這些「嚴肅」的報紙現在賣的是生活形態和輿論,從時尚和流行報界找來大量專欄作家與編輯,以對於凱旋前進的酷提供「可靠」報導。類似的趨勢可見於電視節目本身,以至於一位九○年代的媒體總裁(他在同事間的稱號是「酷王」)據說在委任節目製作時,完全只考慮節目是否能讓他的電視台呈現合適的時髦(Hip)形象。目前證據顯示,這類策略並無法阻止報紙銷售量下滑及讀者人數減少的命運。

一九九七年新勞工黨政府(New Labour Government)的選舉,讓這些報紙專欄作家對於輕率炮製出來的「酷不列顛」的概念採取支持或是炮轟的立場,兩者對戰的方式就是盡可能把酷的雙關語放進新聞標題裡。某家報社甚至把酷選為「年度風雲字眼」。浮誇的雜誌把這個字濫用在封面裡,以利用其「安慰人心」的效應,大肆誇示只要花二點五英鎊,你就可以身為圈內人。還有一些較深思熟慮的評論家,試圖打一場無望的戰鬥。英國電視評論家戴斯蒙.克利斯帝(Desmond Christy)諷刺地抱怨道(《衛報》,一九九七年七月三日):「假使你不用『酷』這個字作為你對許多問題和情境的回答,你就不太能在媒體找到工作。(Christy, 1999)以下是幾個例子:『你認為昨天的〈X檔案〉如何?』回答:『酷。』『我投給新勞工黨。』回答:『酷。』你很快就能學得竅門,讓你再也不怕沒有東西好說。」《獨立報周日版》曾經刊登過一個愚昧的專欄「真正酷指南」,以攻擊「酷不列顛」的反對者:「酷當然很重要,」文章裡愚蠢地說:「酷是我們一切嚮往的總和。酷不是一個影像、一種觀看、說話或行事方式。酷是一種存在。」這句話激怒《衛報》回敬了一篇〈酷的迷思〉,表示酷是一種行銷陰謀,由英國唱片公司與某美國冰淇淋公司合夥幻想出來。這些新聞界的扭曲雖然引人發笑,但卻不能幫助我們了解酷到底代表了什麼。 (上)

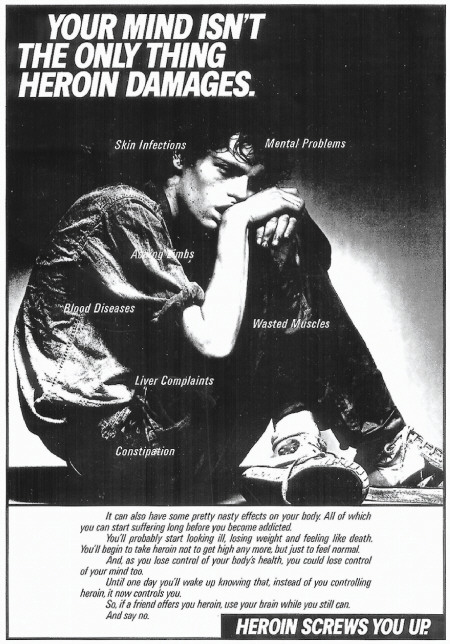

1998年英國健康教育海報中毀於海洛因的年輕人。因為年輕族群四處搜尋這張海報,以便掛在自己的臥房裡,結果海報不得不被撤換。

劇作家布萊希特(Bertholt Brecht)是忠誠的共產黨員,也是玩世不恭的諷世者,被視為兩次大戰之間「酷的原型」。

如果酷是人與生固有的特質,而不存在物件本身,那麼何謂酷便因時、因地、因世代而異。右圖為丹尼.鮑依導演,1996年的影片《猜火車》。

酷的個性

我們主張酷是一種態度或個性,在很多不同歷史時代、不同社會裡浮現,它提供了不同社會功能,但還是可以就三個核心人格特質被認出來,也就是自戀,諷刺的疏離,以及享樂主義。

自戀的意思是對自我過度崇拜,尤其是個人外表,它會讓人產生一種感覺,以為世界繞著你轉並分享你的喜怒哀樂。在最正面的情況下,這種自戀是種有益的自我頌揚,甚至是在較為負面的表現形式下,自戀可以助人有效地去適應令自尊受傷的壓迫性情境。這類情境似乎不只包括了明顯的貧窮經驗、政治鎮壓和暴政,甚至也存在可見於開發國家之崇拜名人的消費者民主政體。當然,對任何清教徒文化而言,自戀似乎是虛榮之罪。

諷刺的疏離就是隱藏個人感覺、表現出相反感情的詭計,例如,面對危險時假裝不勝其煩,或面對羞辱時假裝覺得有趣。哲學家分辨出諷刺的幾種類型,包括蘇格拉底式的諷刺,就是不把全部的意思說出來,讓對手誤以為可以放鬆警戒,事實上卻一擊攻進對方的論點;還有浪漫式(Romantic)諷刺,也就是對所有事物的確實性抱持全然的懷疑態度(以尼采的格言為例)。酷的諷刺帶有這兩種意義,讓它在攻防時既是有效的口語武器,在維護保護性的酷個性上也格外重要。諷刺讓人猛烈進攻,但表面上又維持文明的樣子,美國黑人傳統裡以「欺騙性」語言來和白人威權角色說話,把從屬關係誇張到一種程度,變成了侮慢。

享樂主義比較無須贅言,但也許須要指出酷的享樂主義比較傾向俗世、冒險、甚至狂歡,而非愉快的快樂。在最簡單的狀況下,酷的享樂主義就是被美國憲法奉為神聖使命的對快樂的追求,由托克維爾(de Tocqueville)傳神描述為「一種對肉體滿足的熱愛,所謂讓一個人狀況更好的概念,競爭帶來的刺激感,預期中成功的吸引力。」然而,早在佛洛依德之前,從莎士比亞到巴爾扎克的藝術家已經了解到,人們對於快樂的追求很少是單純的。

在某方面而言,酷似乎是競爭的對立面酖酖漠不關心、冷靜地拒絕參與人類的遊戲規則酖酖事實上它卻是隱藏了驚人競爭本能的膚淺姿態。有關酷競爭的這一面,最明顯的就是在性征服方面,緊接在後的便是服裝方面。如果有任何一位讀者懷疑這個矛盾的真實性,或是難以了解其極端之處,他們可以思考一個特別的範例酖酖所有遊戲裡面最酷的一種,撲克,是由數個人以一疊紙牌為工具來競相比酷,目的是在經濟上和心理上征服對方。

在此,我們不會把酷當作具有特別政治內涵的意識形態;相反地,在不同的時代,酷本身曾與許多目標和信條攀附上關係,種類之多令人大感不解,從牛仔大男人氣概到動物權,從和平主義到恐怖主義,以及從熱中於自由市場到反資本主義的無政府主義。在如此歧異的表現形式背後,我們還是可以辨認出酷的倫理以及應用到的美學。舉一個表面上彷彿無關緊要的姿態來說好了,太陽下山以後還戴著太陽眼鏡。無論配戴者是電影明星、搖滾歌手、在伊比扎島徘徊找性伴侶的十八歲年輕人、都市游擊隊員或是拉丁美洲獨裁者,這個姿態都傳達出疏離和自戀所蘊含的意義。(下)